Les Aventures de Tom Sawyer

Mark Twain

![]()

Préface

Les aventures que je raconte ne sont pas imaginaires, tant s’en faut. Elles ont été puisées en partie dans mon expérience personnelle, en partie dans celle de mes camarades d’école. Huck Finn est peint d’après nature ; Tom Sawyer aussi, quoiqu’il ne soit pas le portrait d’un seul individu. Trois des compagnons de mon enfance revivent en lui — il appartient donc à ce que les architectes nomment l’ordre composite.

Je n’ai pas non plus inventé les superstitions étranges attribuées à divers de mes personnages. À l’époque où se passe mon récit — c’est-à-dire il y a trente ou quarante ans — des croyances, non moins singulières, étaient répandues chez les enfants et les esclaves des États de l’Ouest.

Bien que ces pages semblent de nature à intéresser surtout la jeunesse, j’ose croire qu’elles amuseront les lecteurs d’un âge plus avancé. Elles rappelleront à ces derniers ce qu’ils ont été, leurs façons d’agir et de s’exprimer, aussi bien que les entreprises où ils s’engageaient au bon temps où l’école buissonnière leur paraissait la meilleure des écoles.

Chapitre I

TOM SAWYER ET LA TANTE POLLY

Tante Polly

— Tom !

Pas de réponse.

— Tom Sawyer !

Pas de réponse.

— Où donc a-t-il pu se cacher ? Ah ça, te montreras-tu, mauvais garnement ?

La vieille dame qui s’exprimait ainsi abaissa ses lunettes et regarda par dessus ; puis elle les releva et regarda par dessous. Il ne lui arrivait jamais de s’en servir autrement pour découvrir un objet aussi peu volumineux que maître Tom. Elle portait ce matin-là ses lunettes des grands jours dont la monture lui inspirait orgueil légitime, mais dont les verres, en dépit de leur transparence, gênaient sa vue presque autant qu’auraient pu le faire deux couvercles de casserole. La propriétaire de cet instrument d’optique d’une utilité contestable demeura un instant perplexe et reprit sans trop de colère, assez haut toutefois pour que les meubles pussent l’entendre :

— Si je mets la main sur toi, je…

Elle n’acheva pas sa phrase. Elle venait de se courber et lançait sous le lit des coups de balai si formidables qu’elle avait besoin de son haleine pour ponctuer chaque effort. Par malheur, elle ne réussit qu’à épouvanter le chat.

— Il me semblait bien l’avoir vu entrer ici, le vaurien, murmura-t-elle.

Déposant le balai dans un coin, elle se dirigea vers le seuil de la porte ouverte d’où elle contempla les couches de tomates et les mauvaises herbes qui constituaient le jardin. Pas de Tom. Les mains allongées en guise de porte-voix, elle cria de nouveau à plusieurs reprises, de manière à être entendue au loin :

— Holà, Tom !

Au troisième appel, un léger bruit résonna derrière la vieille dame qui se retourna juste à temps pour saisir par le bas de sa jaquette un jeune garçon d’une dizaine d’années, à la mine éveillée, qu’elle arrêta dans sa fuite.

— Ah ! j’aurais dû penser à ce cabinet, s’écria-t-elle. Que faisais-tu là dedans, Tom ?

— Rien.

— Rien ? Regarde ta bouche.

— Je ne peux pas regarder ma bouche.

— Regarde tes mains alors. D’où vient ce barbouillage ?

— Je ne sais pas, ma tante.

— Ah ! vraiment ? En tout cas, tu sais ce que je t’ai promis si tu touchais encore à ces confitures. Avance ici.

Un rotin planait dans l’air. Le péril était imminent.

— Oh ! vois donc derrière toi, ma tante ! Est-ce que ça mord, ces bêtes-là ?

La vieille dame fit aussitôt volte-face, serrant ses jupes afin de parer au danger d’une morsure. Le coupable profita de cette diversion pour opérer sa retraite ; il escalada la clôture en planches qui entourait le jardin et eut bien vite disparu, pendant que sa tante brandissait le rotin inoffensif.

— Toujours la même histoire, pensa la vieille dame. Ne m’a-t-il pas déjà joué assez de tours de ce genre pour que je ne m’y laisse plus prendre ? Seulement il a soin de varier ses tours, de sorte qu’on ne sait jamais ce qui va arriver. Et puis, quand il ne parvient pas à s’échapper, il s’arrange de façon à me faire rire, et alors pas moyen de taper pour de bon. Je ne remplis pas mon devoir, je le sens. Qui aime bien châtie bien, la Bible a raison. Je ne lui rends pas service en le gâtant, pour sûr ; mais c’est le fils de ma pauvre sœur défunte, et le courage me manque trop souvent. Chaque fois que je lui pardonne, ma conscience m’adresse des reproches, et chaque fois que je le corrige, mon vieux cœur saigne. Allons, il va encore faire l’école buissonnière cet après-midi, et me voilà forcée de le retenir à la maison demain. C’est dur de l’obliger à travailler un samedi, quand ses camarades ont congé ; mais il déteste le travail plus que toute autre chose, et il faut espérer que la leçon lui profitera. Quel dommage qu’il ne ressemble pas davantage à son jeune frère Sid. En voilà un qui ne me cause aucun tintouin !

Tom fit, en effet, l’école buissonnière et s’amusa beaucoup. Il rentra à peine à temps pour aider Jim, le négrillon, à scier le bois et à fendre les bûches qui devaient chauffer le souper. Du moins, il arriva assez tôt pour raconter ses exploits à Jim, tandis que Jim abattait les trois quarts de la besogne. Sidney, dont on vient d’entendre l’éloge, avait déjà rempli sa part de la tâche et rentré une bonne provision de combustible. C’était un garçon très tranquille, et si les deux orphelins ne se ressemblaient pas, cela tenait sans doute à ce qu’ils n’étaient que demi-frères, Mme veuve Sawyer ayant jugé à propos de se remarier un an après la naissance de Tom.

Tom travaille

Pendant que Tom faisait honneur au souper et bourrait ses poches de sucre dès qu’une occasion favorable se présentait, la tante Polly lui adressa une foule de questions insidieuses dont chacune cachait un piège. Comme beaucoup de bonnes âmes naïves, elle se piquait de posséder un talent diplomatique de premier ordre, et ses feintes les plus transparentes lui paraissaient des merveilles d’astuce. Mais il n’était pas facile d’arracher au rusé Tom des aveux compromettants.

— Tom, il a fait chaud à l’école aujourd’hui ? demanda la diplomate.

— Oui, ma tante.

— Très chaud, hein ?

— Pas si chaud qu’hier, ma tante.

— Tu n’as pas eu envie de te baigner, Tom ?

Tom se sentit un peu effrayé. Il consulta le visage de la tante Polly ; mais il n’y lut aucune certitude et se contenta de répondre :

— Je crois bien que j’ai eu envie de me baigner !

La vieille dame allongea la main et tâta la chemise de Tom,

— En tout cas, tu n’as pas trop chaud maintenant.

Et elle se flatta d’avoir découvert, sans que personne se fût douté du but de sa manœuvre, que le linge était parfaitement sec. Tom, qui voyait de quel côté soufflait le vent, se hâta de parer à une nouvelle attaque.

— Il y en a qui se sont amusés à se pomper de l’eau sur la tête. Mes cheveux sont encore un peu humides, sens.

La tante Polly fut vexée de n’avoir pas songé à ce moyen de s’assurer de la vérité. Soudain, elle eut une autre inspiration.

— Tom, tu n’as pas eu besoin de découdre ton col, puisque tu ne t’es mouillé que la tête, hein ? demanda-t-elle.

Le visage de Tom se rasséréna. Il ouvrit sa jaquette. Le col était solidement cousu à la chemise.

— C’est bon, c’est bon. Je me figurais que tu avais fait l’école buissonnière.

Elle était à moitié fâchée que sa sagacité eût été en défaut et à moitié satisfaite que Tom, une fois par hasard, n’eût mérité aucun reproche. Sidney vint tout gâter.

— Tiens, dit-il, je croyais que ce matin tu avais cousu son col avec du fil blanc, et ce soir le fil est noir.

— Mais oui, je l’ai cousu avec du fil blanc… Tom !

Tom n’attendit pas le reste ; il gagna la porte en criant :

— Sid, tu me payeras ça !

Dès qu’il se vit à l’abri de toute poursuite, notre héros s’arrêta pour examiner deux aiguilles piquées dans le revers de sa jaquette et garnies, l’une de fil noir, l’autre de fil blanc,

— Elle n’y aurait vu que du feu sans Sid, dit-il ; elle se sert tantôt de fil blanc, tantôt de fil noir, de sorte que je m’y perds. N’importe, Sid recevra une raclée qu’il n’aura pas volée.

Ce n’était pas un écolier modèle que Tom. Il ne s’enorgueillissait même pas d’avoir pour frère le modèle du village ; au lieu de le prendre pour exemple, il l’exécrait. Au bout de quelques minutes, il finit par oublier ses peines, non qu’elles fussent moins lourdes ou moins amères que celles d’un homme ; mais, en ce moment, un intérêt puissant lui permettait de les chasser de son esprit. Un nègre lui avait appris le matin même une nouvelle façon de siffler, et il tenait à étudier en secret la méthode avant d’émerveiller le public. Il s’agissait d’imiter certaine roulade d’oiseau, une sorte de gazouillement liquide qui se produit en touchant le palais avec la langue à de légers intervalles. Notre artiste, à force de s’exercer, fut bientôt à même de rivaliser avec son professeur. S’avançant le long des sentiers solitaires, les mains dans les poches, la bouche pleine d’harmonie, l’âme pleine de reconnaissance, il ressentait la joie que doit éprouver un astronome qui vient de découvrir une planète.

On était en été, et il ne faisait pas encore nuit. Soudain, Tom cessa de gazouiller. Un étranger, d’une taille un peu plus élevée que la sienne, se trouvait en face de lui. Or, dans la petite ville de Saint-Pétersbourg, la présence d’un visage nouveau, qu’il fût jeune ou ridé, causait une profonde sensation. D’ailleurs, ce garçon était bien vêtu, bien vêtu un jour de semaine ! Certes, on se serait étonné à moins. Coiffé d’une mignonne casquette, il se pavanait dans une jaquette de drap bleu qui lui serrait la taille et ne laissait voir aucune trace de déchirure ancienne ou moderne. Son pantalon n’était ni trop long ni trop court. Il portait des souliers, bien que ce ne fût pas dimanche. Il avait même une cravate, un brillant bout de ruban qui lui entourait le cou. Bref, sa mise de citadin excita l’envie de Tom qui, pour la première fois de sa vie peut-être, rougit de sa tenue débraillée. Les deux promeneurs se rapprochèrent, s’arrêtèrent à quelques pas de distance sans échanger une parole, puis se mirent à tourner l’un autour de l’autre en se tenant toujours face à face. Enfin Tom dit :

— Tu es plus grand que moi, mais je te rosserais si je voulais.

Essaye un peu

— Essaye un peu, répondit l’autre.

— Ça ne serait pas difficile.

— Seulement tu n’oses pas essayer.

— Tu crois ?

— J’en suis sûr.

Il y eut un moment de silence qui fut interrompu par Tom.

— On voit bien que tu ne connais pas Tom Sawyer. Comment t’appelles-tu, toi ?

— Ça ne te regarde pas.

— Si tu dis un mot, tu auras affaire à moi.

— Un mot, un mot, un mot !

— Tu te crois bien malin, n’est-ce pas ?… Capon !

— Capon toi-même.

— Je n’ai pas peur de toi.

— Si !

— Non !

L’entretien fut de nouveau interrompu. Les deux antagonistes continuèrent à se mesurer du regard et à se rapprocher obliquement ; bientôt leurs épaules se touchèrent. — Ne pousse pas ! s’écria Tom.

— Ne pousse pas toi-même.

En dépit de cette recommandation, ils demeurèrent arc-boutés sur un pied, se poussant de toute leur force sans que l’un ou l’autre parvînt à faire reculer son adversaire. Après avoir lutté jusqu’à ce que leurs visages eussent passé du rouge au cramoisi, ils se relâchèrent de leurs efforts avec une prudente lenteur, de façon à ne pas donner un avantage à l’ennemi. Alors Tom traça une ligne sur le sol avec son orteil et dit :

Crie assez !

— Dépasse seulement cette ligne et je t’étrillerai jusqu’à ce que tu ne puisses plus te tenir debout. Celui qui ne répond pas à ce défi volerait un mouton !

La provocation était trop forte ; l’autre franchit aussitôt la ligne.

— Là ! répliqua-t-il. Tu as menacé de m’étriller, étrille-moi donc !

— Pour deux sous, je le ferais.

Le jeune étranger tira de sa poche une pièce de monnaie et l’offrit poliment à Tom qui la fit sauter en l’air.

Un instant après les deux gamins roulaient sur le sentier, se tirant par les cheveux, se déchirant les vêtements, s’égratignant le visage et se bourrant de coups de poing. Bref, ils se couvrirent de poussière et de gloire. Le combat ne dura que quelques minutes. Bientôt le nuage se dissipa, et Tom apparut à cheval sur son adversaire renversé qu’il n’épargnait pas.

— Crie assez, quand tu n’en voudras plus ! L’autre cherchait toujours à se dégager et pleurait de rage.

— Crie assez !

Et les coups de poing continuèrent à pleuvoir.

Enfin le vaincu laissa échapper d’une voix étouffée un « assez » qui annonçait qu’il reconnaissait sa défaite, et Tom l’aida à se relever.

— Je ne t’en veux pas, dit-il avec une générosité dont on ne lui tint aucun compte. Seulement, une autre fois, tâche de savoir à qui tu as affaire avant de te moquer du monde, mon bonhomme.

Le bonhomme ne s’engagea nullement à profiter du conseil. Il s’éloigna sans avoir ouvert la bouche, secouant la poussière dont il était couvert, se frottant les côtes et se retournant de temps à autre. Arrivé à une certaine distance, il s’arrêta et menaça de prendre sa revanche à la prochaine rencontre. Tom répondit par des railleries peu chevaleresques et s’éloigna de son côté, enchanté de sa victoire. Dès qu’il eut tourné le dos, sa victime ramassa une pierre, la lança avec tant d’adresse qu’elle frappa Tom entre les épaules, puis s’enfuit à toutes jambes. Tom poursuivit en vain le traître, qui put se réfugier chez lui avant d’avoir été rejoint. Notre héros eut beau monter la garde devant la maison où son agresseur avait trouvé un abri et défier l’ennemi de sortir, l’ennemi, le visage contre une vitre, se contenta de lui faire des grimaces. Enfin, la mère de l’ennemi se montra et accabla Tom de tant d’épithètes malsonnantes qu’il se décida à lever le siège, quelque envie qu’il eût de se venger.

Il rentra assez tard ce soir-là, et bien qu’il prît la précaution de passer par la fenêtre, il tomba dans une embuscade. Quand la tante Polly vit dans quel état se trouvait les vêtements et le visage de son neveu, elle résolut de le priver de congé le lendemain.

Chapitre II

UN BADIGEONNAGE AUX ENCHÈRES

Nous voici au samedi matin. Une magnifique journée d’été où la terre elle-même semble se réjouir. Il y a une chanson dans tous les cœurs, et si le cœur est jeune, la chanson monte aux lèvres. On dirait que chaque visage reflète un rayon de soleil ; on se sent comme des ailes aux pieds. Les caroubiers sont en fleur, et leur doux parfum remplit l’air.

Tom sort du domaine de la tante Polly avec un baquet rempli de blanc de chaux et une brosse fixée au bout d’un long manche. Arrivé sur la chaussée, il contemple la clôture qui entoure le jardin. La nature n’a plus de charmes pour lui. Son visage s’allonge. Trente mètres de planches qui s’élèvent à une hauteur de neuf pieds ! La vie lui paraît amère et l’existence un lourd fardeau. C’est en soupirant qu’il trempe sa brosse dans le baquet. Il la passe le long de la planche la plus élevée, répète à deux reprises l’opération, compare l’étroite raie tracée par sa brosse au vaste espace qu’il s’agit de blanchir, s’assoit par terre et s’abandonne à un profond découragement. Au même instant, un négrillon sort par la porte du jardin, un seau vide à la main. Il arrive en sautillant et chante à tue-tête les Filles de Buffalo.

Tom n’aimait pas à aller puiser de l’eau. C’était une corvée qu’il laissait volontiers à Jim. Mais il se rappela que le matin surtout il y avait beaucoup de monde autour du puits. En attendant leur tour, ses camarades causaient, jouaient aux billes, se battaient ou échangeaient des jouets. Il se souvint aussi que, bien que le puits ne fût pas à plus de cinquante mètres de distance, Jim ne reparaissait guère qu’au bout d’une heure avec son seau. Encore était-on presque toujours obligé d’aller le chercher.

— Comment tu vas encore là-bas, mon pauvre Jim ? Tu dois être fatigué, hein ? J’irai à ta place, si tu veux donner un coup de badigeon.

Jim secoua la tête.

— Pas moyen, massa Tom, répliqua-t-il. Maîtresse ne veut pas que je m’amuse en route. Si massa Tom me demande de badigeonner, faut pas que je l’écoute, car elle garde l’œil ouvert, et gare à moi !

— Bah, Jim, elle parle toujours comme ça. Passe-moi le seau. Je serai revenu dans dix minutes ; elle n’y verra que du feu.

— Non, j’ose pas, massa Tom. Elle m’arracherait la tête, vrai ! Elle l’a dit.

— Elle ! Elle ne tape jamais pour de bon, tu le sais bien. Un coup de dé sur la caboche tout au plus. Qui fait attention à un coup de dé ? Tiens, je te donnerai cette bille.

Jim commençait à hésiter.

— Une belle bille en stuc, Jim. Elle vaut mieux qu’une agate.

— Oui, très belle, massa Tom ; seulement j’ai peur d’être battu.

Mais la tentation aussi était trop forte. Jim posa le seau à terre et prit la bille. Une minute plus tard, il descendait la rue au triple galop, l’épaule endolorie, un seau à la main ; Tom badigeonnait avec énergie, et la tante Polly se retirait avec une pantoufle qu’elle venait de ramasser.

L’énergie de Tom ne dura pas. Il songeait aux projets qu’il avait formés pour la journée qui débutait si mal. Bientôt ses camarades, libres après la classe du matin, allaient se montrer. Comme on se moquera de lui en le voyant travailler ! Cette pensée l’exaspère. Il tire de ses poches tous ses trésors et les examine. Hélas ! les billes et le reste ne suffiraient pas pour acheter une heure de liberté ! Ses moyens ne lui permettent pas de se procurer un remplaçant. Tout à coup il a une idée lumineuse, une véritable inspiration. Il ramasse sa brosse et se met tranquillement à l’ouvrage. Ben Rogers, celui dont il redoutait le plus les railleries, apparaissait à l’horizon.

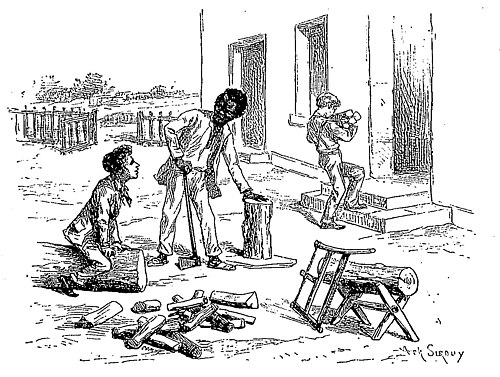

Jim posa le seau à terre et prit la bille

Jim posa le seau à terre et prit la bille

L’allure de Ben annonçait un cœur léger et la perspective d’une journée de plaisir. Il grignotait une pomme et lançait par intervalles un ordre mystérieux, suivi de l’imitation d’un bruit de cloche. Ben, en ce moment, se donnait à lui-même la représentation d’un steamer en marche. Peu à peu le navire ralentit sa course, fila au milieu de la chaussée, se pencha à tribord et hala non sans effort dans le vent, car le Grand Missouri ne tirait pas moins de neuf pieds d’eau. Ben était à la fois le navire, le capitaine, l’équipage, la machine à vapeur et la cloche. Il avait donc à s’imaginer qu’il se tenait debout sur la passerelle, donnant les ordres et les exécutant.

— Stop ! Drelin-din-din !

N’ayant presque plus d’eau à courir, le steamer se rapprocha lentement de l’habitation de la tante Polly. — Tribord la barre ! Bon quart devant ! Drelin-din-din !

Les bras de Ben se raidirent et restèrent collés à ses flancs.

— Ramène à bâbord ! Drelin-din-din ! Brouf… ouf… ouf !…

Le bras gauche se mit à décrire des cercles.

— Stop la roue de tribord ! Drelin-din-din ! Stop la roue de bâbord ! Laisse arriver ! Brouf… ouf… ouf ! Accoste le quai ! Jette l’amarre ! Lâche la vapeur ! Sht-sht-sht !

Les roues cessèrent de tourner, et le steamer s’arrêta tout près de Tom, qui avait continué son badigeonnage sans paraître prêter la moindre attention aux mouvements du navire. Ben, un peu surpris, le contempla bouche béante.

— Te voilà amarré aussi, toi, et pour toute la journée, hein ? dit-il enfin.

Tom faisait la sourde oreille ; la tête penchée, il examinait son dernier coup de pinceau avec l’œil d’un artiste.

— Ohé, mon pauvre vieux, Sid m’a raconté que tu es obligé de travailler, reprit le nouveau venu d’un ton compatissant.

— Tiens, c’est toi, Ben ?

— Comment, tu n’as pas entendu ? Dis donc, nous allons nous baigner. Tu voudrais bien nous accompagner, pas vrai ? Mais non, tu aimes mieux travailler, naturellement.

Tom regarda son interlocuteur d’un air étonné.

— Qu’appelles-tu travailler ?

— Ah ça, est-ce que tu ne travailles pas ?

Tom changea son baquet de place et répondit d’un air insouciant :

— Peut-être que oui, peut-être que non ; mais la besogne ne déplaît pas à Tom Sawyer.

— Voyons, tu ne me feras pas accroire que tu t’amuses !

La brosse continuait son petit train-train. — Crois ce que tu voudras. Seulement tu oublies qu’on n’a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture.

La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom passa délicatement son pinceau le long d’une planche, se recula pour admirer l’effet, ajouta une couche, puis recommença le même manège. Son compagnon, qui suivait chaque mouvement du peintre, se sentait de plus en plus intéressé. Bientôt il s’écria :

— Dis donc, Tom, laisse-moi badigeonner un peu.

Tom parut sur le point d’accéder à la requête, mais il changea d’avis.

— Non, non, dit-il, tu ne saurais pas, Ben. Vois-tu, tante Polly m’en voudrait à mort. Elle tient à ce que ce côté-là soit bien blanchi, parce qu’il donne sur la rue. Si c’était la clôture qui donne sur l’allée, ça lui serait égal et à moi aussi. Tu n’as pas d’idée combien elle est difficile. Elle ne s’en rapporte qu’à moi. Il n’y a pas un individu sur mille, et même sur deux mille, capable de la contenter.

— Vrai ? Allons, passe-moi la brosse, je m’en tirerai aussi bien que toi.

— Ben, je ne demanderais pas mieux que de t’obliger, « foi d’honnête Indien » ; mais tante Polly… Elle a envoyé promener Jim et Sid qui offraient de me remplacer. Si l’ouvrage n’était pas proprement fait, je serais dans de jolis draps !

— Sois tranquille, je ne suis pas manchot. Voyons, laisse-moi essayer. Je te donnerai la moitié de ma pomme.

— Eh bien… Non, Ben, tu gâcherais tout.

— Tiens, je te donnerai ce qui reste de ma pomme.

Tom céda comme à contre-cœur, bien qu’il fût ravi du succès de sa ruse. Tandis que l’ex-steamer Missouri travaillait en plein soleil, le ci-devant artiste, assis à l’ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, mordillait sa pomme et méditait le massacre d’autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. On voyait sans cesse arriver des écoliers désœuvrés qui, venus pour railler, s’arrêtaient pour badigeonner. Avant que Ben eût offert sa démission, la corvée était déjà adjugée à Billy Fisher, à qui elle coûta un cerf-volant en parfait état. Lorsque ce dernier se déclara éreinté, Johnny Miller s’empressa d’acheter la prérogative moyennant un beau rat mort, y compris une ficelle neuve qui permettait de balancer le rongeur décédé. Les marchés de ce genre se renouvelèrent d’heure en heure. Vers le milieu de l’après-midi, Tom, si pauvre le matin, roulait littéralement sur l’or, car il ne savait plus que faire de ses richesses. Outre les objets mentionnés ci-dessus, il possédait douze billes, l’embouchure d’un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clef qui n’ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, deux soldats d’étain, un bouton de porte en cuivre, deux têtards, un collier de chien — mais pas de chien — le manche d’un couteau, six pétards, un chat borgne, divers fragments de pelure d’orange et un châssis de fenêtre démantibulé. Par-dessus le marché, il avait flâné toute la matinée au lieu de travailler, il s’était vu entouré d’une nombreuse société, et la clôture resplendissait sous une triple couche de peinture ! Si sa provision de chaux n’eût pas été épuisée, tous les gamins du village se seraient trouvés en faillite.

La clôture resplendissait sous une triple couche de peinture

La clôture resplendissait sous une triple couche de peinture

Tom se dit qu’en somme l’existence est fort supportable. Il avait découvert, sans s’en douter, une grande loi sociale : afin d’amener les hommes à convoiter quelque chose, il suffit de leur faire croire que la chose est difficile à atteindre. S’il eût été un profond philosophe, comme l’auteur de ce livre, il aurait su que le travail consiste dans une tâche que l’on doit accomplir bon gré, mal gré, et que le plaisir consiste dans une occupation quelconque à laquelle on n’est pas contraint de se livrer. Cela l’aurait aidé à comprendre pourquoi l’on travaille lorsqu’on fabrique une fleur artificielle, tandis que l’on s’amuse quand on s’éreinte à grimper jusqu’au sommet du mont Blanc. Il a existé en Angleterre des gentlemen très riches qui conduisaient chaque jour un mail-coach à quatre chevaux, pendant un long trajet, parce que le privilège de tenir les rênes leur coûtait une somme assez ronde ; mais ils auraient cru se livrer à un travail dérogatoire si l’on avait offert de les payer pour remplir les fonctions de cocher.

Chapitre III

TRISTESSE DE TOM

Ses collaborateurs congédiés, Tom se présenta devant tante Polly, qu’il trouva assise dans une salle confortable située sur le derrière de la maison, et qui servait à la fois de parloir et de chambre à coucher. La chaleur, le silence, le parfum des fleurs, le bourdonnement des abeilles avaient produit leur effet habituel, et la vieille dame dodelinait de la tête sur son tricot, car elle n’avait d’autre compagnon que le chat qui dormait sur ses genoux. Convaincue que Tom, selon sa coutume, avait depuis longtemps déserté, elle s’étonna qu’il osât affronter d’une façon aussi intrépide des reproches mérités.

— Est-ce que je ne puis pas aller jouer maintenant, ma tante ? demanda Tom.

— Comment, déjà ? Et ta besogne ?

— Elle est finie.

— Ne mens pas, Tom, cela m’exaspère.

— Je ne mens pas, ma tante.

En pareil cas, tante Polly ne se contentait pas d’un témoignage de ce genre. Elle sortit afin de se convaincre par ses propres yeux, et elle eût été satisfaite s’il n’était entré que vingt pour cent de vérité dans l’assertion de son neveu. Lorsqu’elle vit que non seulement la façade entière était badigeonnée, mais que l’on avait même blanchi une partie de la chaussée au pied de la clôture, sa surprise fut indicible.

— Par exemple, si je m’attendais à cela ! s’écria-t-elle. Tu sais travailler quand tu veux, Tom, il n’y a pas à le nier. Par malheur, il ne t’arrive pas souvent de vouloir. Allons, va jouer ; mais tâche d’être rentré à temps pour souper, ou gare à toi.

En attendant, elle fut si enchantée du zèle inusité dont Tom venait de faire preuve qu’elle l’emmena vers une armoire et lui remit la plus belle pomme qu’elle put trouver. Ce don fut accompagné d’un petit sermon sur la saveur particulière que prend un régal alors qu’il est la récompense d’un effort vertueux. Tandis qu’elle terminait son discours, Tom escamota deux biscuits.

Au moment où il s’éloignait, il aperçut Sidney qui gravissait avec une sage lenteur l’escalier extérieur conduisant au second étage. Des mottes de terre gisaient à portée — elles ne tardèrent pas à pleuvoir comme une grêle autour de l’écolier modèle. Avant que tante Polly eût eu le temps d’accourir à la rescousse, plusieurs projectiles avaient atteint leur but, et Tom disparut. Il y avait une porte ; mais, en général, notre héros était trop pressé pour sortir ou entrer par cette voie. Il escalada l’enclos avec d’autant plus de légèreté qu’il se sentait capable de sauter par-dessus la lune, maintenant que son compte avec Sidney était réglé.

Il se trouva bientôt à l’abri de toute poursuite et se dirigea en sifflant vers l’endroit où deux armées se donnaient rendez-vous tous les samedis avec l’intention de se livrer bataille. Tom était le général en chef d’une de ces armées, et Joseph Harper, son ami intime, commandait l’autre. Les deux chefs ne daignaient jamais payer de leur personne. Ils laissaient cela au menu fretin. Assis côte à côte sur une hauteur, ils dirigeaient les opérations par l’entremise de leurs aides de camp. L’armée de Tom, après un combat acharné, remporta une victoire éclatante. On compta les morts, les prisonniers furent échangés, les conditions de la prochaine dispute furent réglées, puis vainqueurs et vaincus se formèrent en ligne pour défiler sous les yeux de leurs commandants. Tom, demeuré seul, reprit enfin le chemin de la maison où on l’attendait pour souper.

Il aperçut dans le jardin une inconnue

Tandis qu’il passait devant la maison qu’habitait son ami Jeff Thatcher, il aperçut dans le jardin une inconnue — une ravissante petite créature aux yeux bleus, dont les cheveux jaunes retombaient sur son dos en deux longues nattes ; elle portait une robe blanche, des pantalettes aux volants ornés de broderie et des bottines trop mignonnes pour que l’on pût croire qu’elles avaient été fabriquées à Saint-Pétersbourg. Le général, que ses troupes victorieuses venaient d’acclamer, succomba sans même essayer de résister. L’image d’une certaine Amy Lawrence s’effaça aussitôt de son cœur. Un coup d’éponge sur une ardoise n’enlève pas plus promptement, plus efficacement les chiffres que l’on y a tracés. Huit jours à peine auparavant, Tom avait provoqué en duel (à coups de poing) un camarade qui se permettait d’effrayer Amy par une série de grimaces hideuses. Amy avait alors déclaré qu’elle ne voulait pas d’autre mari que son défenseur, et Tom, de son côté, avait pris des engagements sérieux. Et voilà que, à la vue d’une étrangère qu’il rencontrait pour la première fois, il oubliait toutes ses promesses !

L’inconstant adora la nouvelle idole à la dérobée jusqu’au moment où il se vit découvert. Alors il feignit de ne pas s’apercevoir de la présence de la jeune inconnue, dont il s’efforçait pourtant d’exciter l’admiration par toutes sortes de gamineries absurdes. Cette parade grotesque dura assez longtemps ; mais, au beau milieu d’un admirable saut périlleux, Tom vit que la petite fille se dirigeait vers la maison. Il retomba sur ses pieds, s’approcha de la haie et regarda par-dessus, espérant que celle qu’il avait voulu charmer par ses tours d’adresse renoncerait à s’éloigner. Elle se tint un instant sur le seuil, puis tourna le dos en riant. Tom poussa un gros soupir ; mais son visage s’illumina bientôt, car, avant de disparaître, elle fit soudain volte-face afin de lancer une giroflée qui tomba à quelque distance de l’acrobate. Celui-ci exprima sa joie par une nouvelle culbute, s’arrêta à un pas ou deux de la fleur ; puis, transformant une de ses mains en abat-jour, il se mit à regarder au bout de la rue, comme s’il eût tout à coup aperçu un objet qui l’intéressait vivement. Bientôt il ramassa un brin de paille qu’il se mit à balancer sur le bout de son nez, la tête penchée en arrière. Tout en maintenant l’équilibre avec une habileté qui aurait fait honneur à un jongleur indien, il se rapprochait peu à peu de la giroflée. Enfin son pied nu toucha la fleur, ses doigts agiles s’en emparèrent, il s’éloigna en sautillant et tourna le coin de la rue. Mais son absence fut de courte durée — le temps de fourrer la giroflée à l’intérieur de sa jaquette, contre son cœur ou peut-être contre son estomac, car il n’était pas fort en anatomie.

Il ne tarda pas à revenir et se promena devant la maison jusqu’à la tombée de la nuit, se livrant aux exercices les plus dangereux. Mais celle qu’il voulait captiver ne se remontra pas. Tom se consola un peu en pensant qu’elle s’était tenue en observation près de quelque croisée et qu’il n’avait pas perdu son temps. Comme cette conviction ne l’empêcha pas de sentir que l’heure du repas approchait, il résolut de ne pas s’attarder davantage.

Durant le souper, il fit preuve d’une gaieté si exubérante que tante Polly eut à peine le courage de le gronder à propos des mottes de terre dont Sid avait été le point de mire. Mais lorsqu’il essaya de dérober du sucre sous les yeux de sa tante, il reçut de rudes taloches. Au lieu de se révolter, il se contenta de dire :

— Tu ne tapes pas Sid quand il en prend.

— Sid ne me tracasse pas comme toi. Tu ne laisserais pas un morceau de sucre si je ne tenais pas l’œil ouvert.

Quelques instants après, elle entra dans la cuisine. Sid, fier de son impunité, heureux surtout d’une occasion de braver Tom, s’empara du sucrier ; mais le bol lui glissa entre les doigts, tomba par terre et se brisa en morceaux. Tom était ravi du malheur de l’hypocrite — tellement ravi qu’il contint son envie de rire. Il se promit de ne pas dire un mot lorsque sa tante reviendrait, de se tenir coi jusqu’à ce qu’elle sommât le coupable de se dénoncer. Alors seulement il parlerait. Ce serait drôle de voir l’écolier modèle recevoir enfin une bonne correction. Il garda donc le silence quand la vieille dame, attirée par le bruit, rentra dans la salle à manger et leva les bras au ciel en contemplant par-dessus ses lunettes les débris du sucrier.

— Qui a fait cela ? demanda-t-elle.

— Bon, nous allons rire, pensa Tom ; elle ne s’attend pas à trouver son chéri en faute.

Qui a fait cela ?

L’instant d’après, il roulait sur le parquet. Rien n’irritait la tante Polly comme le bris de sa vaisselle, et l’idée ne lui était pas venue de soupçonner Sidney. D’ailleurs, si elle avait frappé un peu fort, c’est que le coupable supposé, se tenant presque toujours sur la défensive, savait éviter les attaques qu’il prévoyait. Cette fois, il avait été pris au dépourvu ; aussi tante Polly resta-t-elle le bras en l’air, prête à recommencer et non moins surprise que son neveu. Ce dernier voulut alors transformer en scène d’attendrissement son coup de théâtre manqué. Il se releva de l’air d’un homme dont tous les membres sont rompus et murmura d’une voix dolente : — Allons, tu peux encore me casser un bras ou une jambe ! Par exemple, je ne sais pas pourquoi tu t’en prends à moi. C’est Sid qui a cassé le sucrier.

Tante Polly parut perplexe, et Tom espéra qu’elle allait s’efforcer de le consoler ; mais dès qu’elle fut revenue de son étonnement, elle s’abstint par politique de reconnaître ses torts.

— N’importe, dit-elle, je parie que tu as mérité une punition. Il suffit que je tourne le dos pour que tu fasses mille méchancetés.

Néanmoins, sa conscience lui adressait des reproches, et elle brûlait de manifester ses regrets par quelque parole aimante. Mais c’eût été avouer qu’elle avait eu tort, et un pareil aveu aurait compromis la discipline. Elle gronda Sidney pour la forme et vaqua à ses affaires, le cœur serré. Tom bouda dans un coin, exagérant ses griefs. Il devinait que, moralement, sa tante se tenait à genoux devant lui, et cela le flattait. Il était décidé à ne faire aucune avance et à n’en accepter aucune. Il savait qu’un regard plein de tendresse tombait sur lui de temps à autre — il refusa obstinément d’y répondre. Il se vit étendu sur son lit de mort ; il vit sa tante penchée à son chevet, le suppliant de prononcer un mot de pardon ; ce mot, il mourrait sans l’avoir dit, le visage tourné vers le mur. Quels remords elle éprouverait alors ! Puis il s’imagina qu’on le repêchait dans la rivière et qu’on le rapportait inanimé à la maison, les cheveux tout mouillés, les mains froides, le cœur à l’abri des souffrances terrestres. Comme elle se jetterait sur lui ! De grosses larmes couleraient le long de ses joues ; elle prierait le ciel de lui rendre son enfant, se promettant de ne plus le tarabuster. Mais il demeurerait immobile, les membres glacés, incapable de remuer un doigt, et elle regretterait trop tard de lui avoir préféré Sidney.

Il se laissa tellement attendrir par les visions pathétiques de son imagination qu’il dut avaler sa salive, car sa gorge se serrait. Sa vue était obscurcie par un nuage qui se condensait lorsqu’il abaissait la paupière et lui coulait le long du nez. Il éprouvait un plaisir si vif à dorloter ses griefs que toute consolation mondaine lui eût paru une insulte dont sa douleur avait le droit de s’indigner. Aussi se leva-t-il à l’approche de sa grande cousine qui revenait d’un village voisin, après une longue absence de huit jours, et sautait de joie à la vue du toit maternel. Sombre comme un héros de mélodrame — ou grognon comme un enfant mal élevé, si vous aimez mieux — il s’éloigna par une porte, tandis qu’une chanson et un rayon de soleil entraient par l’autre. Il erra loin des lieux fréquentés par ses camarades et chercha un endroit désert où aucun éclat de rire ne viendrait troubler sa douleur. Un train de bois amarré à la rive l’attira ; il s’assit au bord du radeau et contempla le vaste espace liquide qui se déroulait sous ses yeux, souhaitant de se voir noyé tout d’un coup, à l’improviste, sans éprouver aucune des sensations désagréables que cause l’asphyxie. Ensuite il songea à sa fleur. Il la tira de sa poche et la froissa entre ses doigts, ce qui contribua beaucoup à accroître sa lugubre félicité. Il se demanda si elle le plaindrait, elle, en voyant combien l’injustice dont il était l’objet le faisait souffrir. Pleurerait-elle ? Ou bien se détournerait-elle froidement sans prêter la moindre attention à sa douleur ? Ce dernier tableau lui causa une angoisse si pleine de douceur qu’il l’évoqua sous toutes les formes et vida le calice jusqu’au fond. Enfin, il se leva en poussant un gros soupir et s’éloigna dans l’obscurité. Il était neuf heures et demie ou dix heures lorsqu’il repassa devant la maison qu’habitait la petite inconnue. Il s’arrêta. La rue était déserte ; aucun bruit ne troublait le silence ; une chandelle éclairait d’une vague lueur une croisée du second étage. Était-ce là qu’elle reposait ? Il se faufila à travers la haie, pénétra dans le jardin, franchit à pas de loup les plates-bandes et s’arrêta sous la fenêtre éclairée. Il la contempla longtemps et avec émotion ; puis il s’allongea sur le sol, étendu sur le dos, tenant entre les mains sa pauvre fleur froissée. C’est ainsi qu’il mourrait, délaissé par le monde entier, sans abri au-dessus de sa tête, sans personne pour lui fermer les yeux, sans un visage ami penché au-dessus de lui. Et c’est ainsi qu’elle le verrait, le lendemain, lorsqu’elle ouvrirait sa croisée. Verserait-elle une larme sur son corps inanimé ? Paul avait déploré la fin prématurée de Virginie ; mais Virginie se serait peut-être consolée bien vite de la mort de Paul. Dans le doute, Tom se consola lui-même en songeant que sa tante du moins s’affligerait.

La fenêtre s’ouvrit tout à coup, la voix discordante d’une négresse profana le silence solennel, et un déluge d’eau inonda le martyr imaginaire.

Notre héros se redressa, éternua, se secoua ; un projectile fit siffler l’air ; on entendit un bruit de verre cassé, une forme indistincte sauta par-dessus l’enclos et disparut dans les ténèbres.

Une demi-heure plus tard, tandis que Tom, déjà déshabillé, contemplait, à la lueur d’une maigre chandelle, ses vêtements mouillés, Sid se réveilla ; mais si l’idée lui vint de faire quelque observation peu agréable, il changea d’avis et n’ouvrit pas la bouche, car son frère paraissait de mauvaise humeur. Ce dernier se coucha sans se donner la peine de faire sa prière, et Sid prit note de cette omission.

Chapitre IV

BILLETS ROUGES ET BILLETS BLANCS

Le soleil se leva sur un monde en repos et rayonna comme une bénédiction sur la petite ville de Saint-Pétersbourg. Le déjeuner terminé,

La toilette du dimanche.Tom se mit à l’œuvre pour apprendre par cœur les versets de l’Évangile qu’il devait réciter avant de se rendre à l’école du dimanche. Il savait à peu près sa leçon au moment où tante Polly le somma d’aller revêtir le costume qu’il ne portait que les jours de fête.

La toilette du dimanche

Sa cousine Marie lui ayant remis une cuvette remplie d’eau et un morceau de savon, il sortit, posa la cuvette sur un banc qui se trouvait près de l’entrée, plongea le savon dans le vase, releva ses manches, versa doucement l’eau sur le sol et rentra dans la cuisine où il se frotta le visage avec la serviette accrochée derrière la porte. Marie lui enleva la serviette en s’écriant : — Voyons, Tom, n’as-tu pas honte ? L’eau ne te fera pas de mal.

La cuvette fut remplie de nouveau. Cette fois, notre héros prit son courage à deux mains et, lorsqu’il reparut, un honorable témoignage ruisselait le long de ses joues sous la forme d’un liquide savonneux. Quand il fut habillé, sa cousine lui fit passer une inspection rigoureuse, donna un dernier coup de brosse à ses cheveux et arrangea ses boucles brunes d’une façon symétrique. Ces boucles faisaient le désespoir de Tom. Elles lui paraissaient efféminées, et il prenait une peine inouïe pour les plaquer contre son crâne. Marie boutonna ensuite sa jaquette, rabattit son vaste col sur ses épaules et le couronna d’un léger chapeau de paille. Ainsi accoutré, il avait vraiment bonne mine et se trouvait fort mal à l’aise. Il se sentait beaucoup moins gêné dans son costume de tous les jours.

Marie fut bientôt prête, et les trois enfants — l’aînée, malgré ses airs de petite maman, n’était pas beaucoup plus âgée que ses cousins — partirent pour l’école du dimanche. La classe, ce jour-là, durait de neuf heures à dix heures et demie ; puis l’on assistait au service divin. Sid et Marie restaient de leur plein gré, et leur compagnon restait aussi… par nécessité.

Arrivé près de la porte de la modeste église, Tom accosta un de ses condisciples.

— Dis donc, Jack, as-tu un billet jaune ? lui demanda-t-il.

— Oui.

— Veux-tu me le céder ?

— Qu’est-ce que tu m’en donnes ?

— Trois bâtons de réglisse et un hameçon.

— Montre-les.

Le marché et plusieurs autres du même genre furent vite conclus ; Tom échangea ainsi une foule d’objets précieux contre un certain nombre de billets rouges ou bleus, puis il s’arrêta. — Merci, j’ai mon compte, dit-il à un retardataire qui vint lui proposer un nouveau troc.

Enfin il pénétra dans l’église avec un essaim d’écoliers endimanchés, gagna son banc et, à peine assis, chercha querelle à son voisin de droite. Un catéchiste intervint ; mais, dès qu’il ne se sentit plus surveillé, Tom, qui ne pouvait rester tranquille, tira les cheveux du camarade placé devant lui. Lorsque ce dernier se retourna, le coupable était absorbé dans son livre, ce qui ne l’empêcha pas, une seconde plus tard, d’enfoncer une épingle dans le mollet de son voisin de gauche. Ce méfait lui valut une seconde remontrance, et il feignit de croire qu’elle s’adressait à sa victime.

Du reste, je le dis à regret, beaucoup de ses condisciples ne se conduisaient guère mieux. Si la plupart d’entre eux parvenaient à obtenir des bons points, c’est qu’il suffisait de réciter couramment deux versets des Écritures saintes pour avoir droit à un billet bleu. Dix bulletins bleus valaient un bulletin rouge, et dix rouges valaient un jaune. En échange de dix billets jaunes on remettait à l’heureux possesseur une Bible très modestement reliée. Beaucoup de mes lecteurs se résoudraient-ils à apprendre par cœur deux mille versets de l’Évangile, fût-ce pour gagner une Bible illustrée par Gustave Doré ? On citait pourtant un élève d’origine allemande qui avait remporté cinq ou six prix en accomplissant ce tour de force ; mais c’était là de l’histoire ancienne. Il arrivait bien rarement qu’un écolier eût assez de patience pour réunir la quantité de bulletins voulue, de sorte que la remise d’un de ces prix était un événement mémorable. Elle remplissait les élèves d’une ambition qui durait quelquefois une semaine entière. Cependant Tom, quoiqu’il brûlât de se distinguer d’une façon quelconque, n’avait jamais trop paru envier les lauréats.

À neuf heures précises, le directeur de l’école du dimanche s’installa devant la chaire et sollicita un moment d’attention. C’était un jeune homme d’une trentaine d’années, très aimé des écoliers, parce qu’il savait les amuser tout en leur donnant d’excellents conseils. Il portait un col de chemise formidablement empesé, une cravate blanche aussi large et un peu plus longue qu’un billet de banque, et des bottes dont les bouts, selon la mode du jour, se relevaient comme le brancard d’un traîneau moscovite. Les jeunes gens de l’époque n’arrivaient pas sans peine à donner à leur chaussure cette courbe élégante et peu commode. Il leur fallait demeurer assis pendant de longues heures, les doigts du pied pressés contre un mur. J’ignore si M. Walters employait ce moyen pénible pour gâter ses bottes. En tout cas, il remplissait ses fonctions gratuites avec zèle et avec un désir sincère de se rendre utile.

— Mes enfants, dit-il, je vous demande de vous tenir aussi tranquilles que possible et de m’accorder une minute ou deux d’attention. À la bonne heure, c’est ainsi que l’on doit se conduire à l’école du dimanche. J’aperçois une jeune personne qui regarde par la fenêtre — elle s’imagine sans doute que je suis quelque part là-bas — peut-être dans un arbre, adressant des conseils aux petits oiseaux. Elle se trompe ; ce n’est pas aux petits oiseaux que je parle. (Murmures et sourires approbateurs.) Je sais trop bien qu’ils ne m’écouteraient pas…

Il serait inutile de répéter jusqu’au bout le discours de M. Walters. Je me contenterai d’ajouter que le dernier tiers de sa courte harangue fut troublé par diverses reprises d’hostilité dont Tom donna le signal et par d’autres symptômes d’inattention. M. Walters aurait eu fort à faire s’il eût voulu rappeler à l’ordre tous ceux qui semblaient se figurer qu’il jetait sa poudre aux moineaux.

Une partie des chuchotements, dont l’orateur aurait eu le droit de s’indigner, avait été provoquée par un événement assez rare — l’entrée de visiteurs : l’avocat Thatcher, accompagné d’un gros gentleman à cheveux gris et d’une dame à la toilette imposante, était monté sur l’estrade qui s’élevait au bas de la chaire. La dame donnait la main à une petite fille que l’on voyait pour la première fois à l’église. Tom se sentit prêt à danser de joie. À peine eut-il aperçu la jeune personne en question qu’il s’efforça de se distinguer en bousculant ses voisins, en tirant tous les cheveux qui avaient le malheur d’être à sa portée, en distribuant des coups de poing à la ronde, c’est-à-dire en faisant ce qu’il fallait pour fasciner une demoiselle de huit ans. Une seule chose gâtait l’allégresse de Paul — le souvenir de l’humiliation qu’il avait subie dans le jardin de sa Virginie. Mais, après tout, Virginie ignorait peut-être l’affront infligé à Paul.

Un illustre visiteur

Les visiteurs furent installés à la place d’honneur, et M. Walters s’empressa de les présenter à l’assemblée. Le gros gentleman était le juge du district, rien de moins — le plus grand personnage que ces enfants eussent encore contemplé. Ils s’étonnaient qu’il daignât se mêler au commun des mortels. Il venait de loin, de très loin, de Constantinople, ville qui, aux États-Unis, se trouve à une distance de douze milles au moins de Saint-Pétersbourg. Il siégeait dans le tribunal du comté, dans un palais de justice abrité, à ce que l’on assurait, par un toit en zinc. Le respect que ces réflexions inspirèrent se manifesta enfin par un profond silence et par la fixité de dix rangées d’yeux démesurément ouverts. C’était là le fameux juge Thatcher, le propre frère de leur avocat, l’oncle de leur camarade Jeff Thatcher, qui ne tarda pas à s’avancer afin de causer familièrement avec le grand homme et d’exciter ainsi l’admiration envieuse de toute l’école.

M. Walters crut devoir se distinguer à son tour, et il remplit le rôle de la mouche du coche avec une activité peu commune. Il allait et venait, donnait des ordres et des contre-ordres, distribuait des remontrances ou des éloges à droite et à gauche. Le bibliothécaire courait çà et là avec une brassée de livres qu’il semait au hasard d’un air affairé. Les jeunes maîtresses se montraient à la hauteur de leur tâche ; elles levaient gentiment le doigt pour admonester les tapageurs ou passaient une main caressante sur la tête d’un bon sujet. Les catéchistes imberbes s’évertuaient à maintenir la discipline et se montraient fort sévères. Les petites filles se distinguèrent de mainte façon ; les écoliers mirent une telle ardeur à les éclipser que l’air fut bientôt rempli de boulettes de papier et de sourdes rumeurs. Le juge conservait une sérénité impassible ; il répandait sur la salle entière les rayons de son sourire majestueux et se chauffait au soleil de sa propre grandeur, car il posait aussi. Il ne manquait qu’une seule chose pour combler la joie de M. Walters, la chance d’exhiber un enfant prodige et de lui remettre un prix. Par malheur, il était allé aux informations, et on lui avait dit qu’aucun élève ne possédait un nombre suffisant de billets. Soudain, au moment où le directeur se résignait, Tom se présenta audacieusement, ses bulletins à la main, et réclama une Bible. Un coup de foudre éclatant dans un ciel serein aurait causé moins de surprise à M. Walters ; mais les bulletins étaient là, dûment estampillés ; il n’y avait pas moyen de les refuser sans provoquer un scandale. Tom fut donc invité à prendre place sur l’estrade où trônaient le juge et les autres gros bonnets. Lorsque la grande nouvelle fut officiellement proclamée, elle produisit une sensation si vive que l’on aurait entendu voler une mouche. Les garçons crevaient d’envie, surtout ceux qui se reprochaient d’avoir troqué leurs billets contre des trésors que Tom s’était procurés la veille en leur concédant le droit de travailler pour lui.

Tom réclame son prix

Le prix fut remis à Tom avec un petit speech où le directeur mit moins d’effusion que de coutume. Il devinait qu’il y avait là un mystère qu’il valait peut-être mieux ne pas éclaircir sur-le-champ. Comment supposer qu’un élève aussi peu assidu eût engrangé deux mille gerbes de la sagesse biblique ? L’hypothèse était absurde. Amy Lawrence, sans se laisser troubler par des doutes de ce genre, se sentait très fière du succès de son ami, et elle chercha à le lui faire comprendre par l’expression de son visage. Mais l’ingrat s’obstinait à ne pas la regarder. Elle s’étonna d’abord, puis un vague soupçon s’empara d’elle ; un regard furtif de Tom, qui ne s’adressait pas à elle, lui apprit bien des choses, et elle eut envie de pleurer.

Le lauréat, présenté à l’illustre visiteur, osait à peine ouvrir la bouche. Malgré son effronterie habituelle, il tremblait devant ce personnage imposant, qui avait d’ailleurs le mérite d’être le père de Virginie. Le juge, flatté de l’impression qu’il produisait, s’efforça de le rassurer ; il posa sa main sur la tête du lauréat, l’appela « mon brave petit homme » et lui demanda son nom.

— Tom, répliqua le lauréat.

— Non, pas Tom, c’est…

— Thomas, si vous voulez.

— À la bonne heure. Je pensais qu’il y en avait un peu plus long. Fort bien ; mais vous avez sans doute un autre nom, et vous voudrez bien me le faire connaître, n’est-ce pas ?

Comme le lauréat se taisait, le directeur vint à son aide.

— Est-ce que vous avez oublié votre nom de famille, Thomas ? demanda-t-il. Répondez au juge et dites-lui « monsieur ». Il faut être poli.

— Thomas Sawyer, monsieur.

— Nous y voilà. Bravo, mon petit homme. Très éveillé, très intelligent. Vous débutez bien, et vous irez loin, si vous persévérez. Soyez convaincu que vous ne regretterez jamais la peine que vous vous êtes donnée pour mériter un prix, car il n’y a rien qui vaille le savoir dans ce bas monde, rien, rien. C’est le savoir qui fait les bons citoyens et les grands hommes. Vous serez un bon citoyen et un grand homme un de ces jours, Thomas, pour peu que vous persistiez. Alors, vous regarderez en arrière et vous vous direz : je dois tout à la précieuse instruction que j’ai reçue à l’école du dimanche. Maintenant, vous ne refuserez pas de répéter, à cette dame et à moi, quelques-unes des choses que vous avez apprises, car nous sommes fiers de compter parmi nous des petits garçons studieux. Voyons, vous savez certainement les noms des douze apôtres. Voulez-vous avoir l’obligeance de me rappeler les noms des deux premiers ?

Tom tourmentait un des boutons de sa jaquette et paraissait fort troublé. Il rougit et demeura bouche béante. M. Walters était dans ses petits souliers.

— Allons, vous me répondrez à moi, une dame ne doit pas vous faire peur, Thomas ? dit la femme du juge. Les deux premiers disciples se nommaient… ?

— David et Goliath.

Hélas ! tirons le rideau de la charité sur le reste de la scène.

Chapitre V

LE CHIEN ET LE SCARABÉE

À dix heures et demie, la cloche fêlée de la petite église se mit en branle, et bientôt les fidèles commencèrent à se réunir, pour assister au prêche du matin. Les élèves de l’école du dimanche se dispersèrent sur tous les points de l’église afin de prendre place sur les bancs occupés par leurs parents, qui tenaient à les surveiller.

Marie, Sid et Tom à l’église

Tante Polly se montra une des premières ; Marie, Sid et Tom furent installés près d’elle, ce dernier étant relégué sur le bas côté, assez loin de la croisée ouverte, qui aurait pu lui occasionner des distractions. L’église ne tarda pas à se remplir. On vit arriver le vieux maître de poste, le maire et sa femme, le juge de paix, Mme Douglas, aimable veuve de quarante ans, dont le manoir, situé sur une colline voisine, était le seul palais dont Saint-Pétersbourg pût se targuer, palais hospitalier, s’il en fut ; l’avocat Hilpin, le nouveau notable, venu récemment on ne savait d’où ; la belle de l’endroit, suivie d’une troupe de prétendants vêtus de leurs plus brillants atours ; puis une bande composée de jeunes commis qui s’étaient tenus sous le vestibule, suçant le pommeau de leurs cannes, lissant leur chevelure pommadée, jusqu’à ce que la dernière demoiselle eût subi leur inspection. Enfin, apparut Willy Mufferson, le vrai parangon de l’école, qui prenait autant de soin de sa maman que si elle eût été en cristal. Il amenait toujours sa mère à l’église et faisait l’orgueil des matrones. Ses camarades l’exécraient. Il était trop bon, et on leur jetait sans cesse son exemple à la tête. Par un hasard qui se renouvelait chaque dimanche, le coin d’un mouchoir blanc pendait hors de sa poche. Cette ostentation hypocrite déplaisait fort aux écoliers qui n’avaient pas de mouchoir à montrer.

La cloche résonna une dernière fois pour avertir les retardataires. Alors il régna dans le temple un silence qui ne fut troublé que par les chuchotements des demoiselles réunies sous l’orgue, dans la galerie où elles remplissaient les fonctions de choristes. Chez nous, lorsque le chœur ne chante pas, il bavarde. J’ai entendu parler d’un temple où les choristes se conduisaient avec plus de bienséance ; mais cela date de trop loin pour que je sois à même de rien préciser. Je crois néanmoins pouvoir affirmer qu’il ne s’agissait pas d’un temple américain.

Le pasteur débuta en lisant le cantique que les fidèles allaient entonner, et il le lut beaucoup mieux que ses ouailles ne le chantèrent ; car il passait à bon droit pour un lecteur incomparable.

Lorsque le chant et les derniers accords de l’orgue eurent cessé, il récita une prière fervente où personne ne fut oublié. Il intercéda pour les fidèles réunis sous ce toit ; pour les autres églises de la ville ; pour la ville elle-même ; pour le comté ; pour les États-Unis ; pour les fonctionnaires en masse ; pour le Congrès ; pour le président ; pour les marins ballottés par des flots orageux ; pour les malades ; pour les millions de malheureux écrasés sous le talon des monarchies européennes et des despotismes orientaux ; pour les païens ignorants ; pour ceux qui ont des oreilles et ne veulent pas entendre. Il conclut en demandant au ciel de lui inspirer des paroles capables de produire l’effet du bon grain tombant sur un sol fertile. Amen. Il y eut un froufrou de robes, et les fidèles s’assirent. Celui dont je raconte l’histoire n’aimait pas cette oraison préliminaire, pendant laquelle on était tenu de rester debout. Il n’écoutait pas ; mais il connaissait le terrain de longue date et la route que suivait invariablement le clergyman lui était familière. Si ce dernier abordait quelque point nouveau, Tom s’en apercevait bien vite et s’indignait ; il regardait toute addition de ce genre comme une déloyauté dont chacun avait le droit de se plaindre.

Au beau milieu de la prière, une mouche s’était posée sur le dossier du banc qui précédait celui où se tenait Tom. Elle se frottait les pattes de devant, qui semblaient se métamorphoser en tire-bouchon ; elle les enlaçait autour de sa tête, qu’elle polissait si vigoureusement qu’elle paraissait vouloir la détacher, et l’on voyait l’espèce de fil qui lui servait de cou ; elle époussetait ses ailes avec ses pattes de derrière et les rabattait contre son corps comme les pans d’une redingote. En un mot, elle procédait à sa toilette avec autant de calme que si elle se fût trouvée à l’abri de tout danger. En effet, aucun péril ne la menaçait pour le moment. Bien que les doigts de Tom lui démangeassent, il n’aurait jamais osé saisir cette proie avant que tout le monde fût assis ; mais, à la dernière phrase, sa main commença à se courber, et à peine le mot Amen eut-il été prononcé par le pasteur que la mouche était prisonnière. Heureusement, tante Polly avait l’œil ouvert, et elle obligea son neveu à relâcher la captive.

Le ministre débita son homélie d’une voix un peu monotone, et bien qu’il ne manquât pas d’une certaine éloquence, beaucoup d’auditeurs ne tardèrent pas à dodeliner de la tête. Tom se tenait éveillé en comptant les feuillets. À la sortie, il savait toujours de combien de pages se composait le sermon ; mais on lui aurait en vain demandé de citer une seule des phrases qu’elles contenaient. Ce dimanche-là, cependant, il s’abstint de compter jusqu’au bout, car il songea à un trésor qu’il ne possédait que depuis la veille, et il le tira de sa poche.

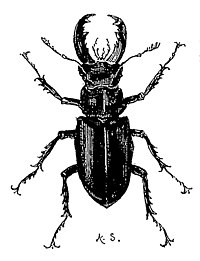

Le scarabée cerf-volant

C’était un grand scarabée noir à mâchoires formidables, qu’il appelait un hanneton à pinces et qu’il avait séquestré dans une boîte à pilules. Le premier soin de l’insecte fut de pincer un des doigts de son imprudent geôlier.

Il reçut une chiquenaude qui l’envoya dans un des bas-côtés de l’église, où il tomba sur le dos, tandis que Tom portait à sa bouche son doigt pincé. Le scarabée se tint là, agitant les pattes, se soulevant tantôt sur une élytre, tantôt sur l’autre, sans parvenir à prendre une posture moins incommode. Tom aurait bien voulu ressaisir le prisonnier évadé. Il n’y fallait pas songer : le fugitif, bien qu’incapable de profiter de sa liberté, était hors de portée. D’ailleurs, d’autres membres de l’assemblée trompaient leur ennui en contemplant les efforts désespérés du malheureux hanneton à pinces.

Bientôt un caniche nomade pénétra en flâneur dans le temple, l’oreille basse, l’œil morne ; sans nul doute il s’ennuyait aussi et trouvait les rues désertes trop calmes, la chaleur trop torride. Son regard tomba sur le scarabée ; sa queue se mit à frétiller. Il inspecta la proie, dont il fit le tour, la flaira à une distance respectueuse, passa une nouvelle inspection circulaire, s’enhardit et flaira de plus près ; puis il montra les dents, exécuta une série de charges à fond de train comme pour happer l’insecte, qu’il se gardait bien de toucher. Ce jeu semblait le divertir et divertissait certainement maître Tom. Enfin, las de ces gambades folichonnes, il se coucha sur le ventre, le scarabée entre ses pattes de devant, et continua ses expériences. Peu à peu il devint distrait ou indifférent. On eût dit qu’il s’assoupissait ; sa mâchoire s’abaissa et toucha l’ennemi, qui s’y accrocha. Alors un hurlement plaintif éclata ; le caniche secoua la tête et le scarabée alla tomber à deux pieds plus loin. Tom jubilait.

Le chien parut déconcerté ; toutefois, s’il se sentait humilié par sa défaite, il brûlait de prendre sa revanche. Il recommença son manège offensif, caracolant autour de son adversaire, s’abattant sur ses pattes de devant à moins d’un pouce de la bestiole et la menaçant même de plus près avec ses dents.

Un intrus

À la longue, ces cabrioles cessèrent de l’amuser ; il essaya de se distraire en s’occupant d’une mouche ; mais la mouche s’envola. Le nez collé au plancher, il suivit à la piste une fourmi et se fatigua vite des détours qu’elle l’obligeait à faire. Il bâilla, oublia le scarabée et s’assit dessus ! Un long glapissement d’angoisse couvrit la voix du pasteur. Le caniche remonta vers la chaire en poussant des cris de détresse, et revint au galop sur ses pas sans que son allure l’empêchât de hurler. Bientôt on ne vit plus qu’une planète laineuse qui parcourait son orbite avec une rapidité vertigineuse. Enfin l’infortuné s’écarta tout à coup de la voie orbiculaire, et bondit par-dessus la porte d’un des bancs pour aller s’abattre sur les genoux de son maître. Ce dernier s’empressa de jeter l’intrus par la fenêtre, et peu à peu la voix du martyr se perdit au loin.

Il n’était que temps. Une partie de l’assistance avait de la peine à garder son sérieux, et le prédicateur avait dû interrompre son sermon. Il reprit son discours ; mais il eut le bon esprit de l’abréger, car l’incident provoquait encore une hilarité profane fort nuisible à l’impression qu’il désirait produire.

Tom s’était tenu à quatre pour ne pas éclater de rire. Si une pareille manifestation eût été permise un dimanche, il aurait dansé tout le long du chemin en regagnant son domicile. Une seule chose gâtait sa joie : que son ami César jouât avec son hanneton, rien de mieux ; mais il trouvait que le caniche avait agi d’une façon peu honorable en emportant le bien d’autrui.

Chapitre VI

COMMENT ON SE DÉBARRASSE DES POIREAUX

Le lendemain, Tom Sawyer avait perdu sa gaieté. Il se sentait toujours très malheureux le lundi matin, qui inaugurait une nouvelle semaine de servage à l’école. Ce jour-là, lorsqu’il se réveillait, il commençait en général par regretter qu’il y eût eu un congé intermédiaire. Vingt-quatre heures de liberté ne servaient qu’à rendre l’esclavage plus odieux.

Tom s’abandonnait à de tristes réflexions. Bientôt l’idée lui vint que s’il avait la chance d’être malade il pourrait rester à la maison. Il passa en revue son organisme sans découvrir aucune sensation morbide. Un second examen lui révéla de vagues symptômes de nausée qu’il s’efforça d’encourager. Mais il eut beau faire : l’estomac était en bon état. Il réfléchit de nouveau.

Fausse alerte

Tout à coup il trouva quelque chose. Une de ses dents de devant branlait. Heureuse aubaine ! Tom allait se mettre à gémir, à sonner la cloche d’alarme », pour employer son expression, quand il se ravisa. Tante Polly n’acceptait pas ces arguments-là ; elle les arrachait, et cela faisait mal. Mieux valait tenir la dent en réserve et chercher ailleurs. Après s’être creusé la cervelle, il se rappela avoir entendu dire tout récemment par le docteur que la gangrène se met à une plaie que l’on néglige. Or l’orteil de son pied gauche portait la marque visible d’une écorchure dont il avait oublié de se plaindre. Il tira de sous la couverture le membre endommagé. Par malheur il ignorait les symptômes auxquels on reconnaît une plaie négligée. La peau était entamée, pas moyen de le nier, et son pied gauche lui parut beaucoup plus rouge que l’autre. On pouvait toujours essayer. Il se mit donc à geindre avec entrain.

Mais Sid avait le sommeil dur.

Tom s’indigna. Il crut ressentir dans l’orteil une douleur dont il s’inquiétait peut-être trop tard, et ses lamentations devinrent plus bruyantes.

Sid ne bougea pas. Ce manque de sympathie exaspéra Tom, qui enfonça son coude dans les côtes du dormeur. Certain du résultat, il recommença à geindre. Sid bâilla, s’étira, grommela, et contempla d’un air ébahi le malade, qui poussait des cris à fendre l’âme.

— Qu’est-ce qui te prend ? demanda-t-il.

— Ne remue pas tant, Sid, je t’en prie.

— Mais dis-moi donc ce que tu as. Pourquoi ne m’as-tu pas réveillé plus tôt ? Faut-il appeler ma tante ?

— Non, n’appelle personne ; ça ne servirait à rien.

— Voyons, où souffres-tu ?

— Tiens, regarde comme mon pied est rouge. Le docteur Robinson a dit avant-hier que lorsque la gangrène s’y met, on est perdu. Eh bien, j’ai la gangrène, voilà tout, et l’on en meurt. Oh ! là ! là !

Tom était si bien entré dans l’esprit de son rôle et avait frotté son pied avec tant de persistance qu’en ce moment l’orteil gangrené lui faisait vraiment mal ; aussi ses gémissements paraissaient-ils de bon aloi.

Sid, effrayé, sauta à bas du lit, descendit l’escalier quatre à quatre et s’écria : — Viens, viens, tante Polly ! Tom est en train de mourir.

— En train de mourir !

— Oui, ma tante. Viens vite !

— Bast ! je n’en crois rien.

Néanmoins elle gravit les marches à la hâte, suivie de Marie et de Sid. Arrivée au chevet du moribond, elle demanda d’une voix haletante, d’un ton moitié inquiet, moitié railleur :

— Tu n’es pas encore mort, Tom ?

— Non, pas encore, ma tante ; mais mon pied écorché est tout rouge : j’ai la gangrène !

Tante Polly regarda l’écorchure, se laissa tomber sur son siège ; elle rit un peu, pleura un peu, puis elle se mit à rire et à pleurer tout à la fois. Lorsqu’elle se fut ainsi soulagée, elle dit :

— Mauvais garnement, quelle peur tu m’as faite ! Allons, tais-toi, en voilà assez.

Les gémissements cessèrent, et les douleurs lancinantes de l’orteil disparurent comme par enchantement. Tom se sentit déconcerté.

— Tante Polly, je t’assure que j’ai cru que mon pied avait la gangrène ; je souffrais tant que je ne songeais plus à ma dent.

— Ta dent ? Qu’est-ce qu’elle a, ta dent ? Ouvre la bouche. Oui, en voilà une qui ne tient guère ; mais on ne meurt pas de ça. Marie, va me chercher une bonne aiguillée de soie et un tison, — le feu de la cuisine est déjà allumé.

— Non, ne l’arrache pas, ma tante ! s’écria Tom. Elle ne me fait plus mal — du moins pas assez pour m’empêcher de sortir.

— Ah ! ah ! la mèche est éventée, hein ? Tu voulais rester à la maison au lieu d’aller à l’école ?

Marie venait d’arriver avec les instruments de chirurgie dentaire. La vieille dame noua autour d’une incisive branlante le bout d’un fil de soie dont elle attacha l’autre extrémité à un des poteaux du lit ; puis elle saisit le tison embrasé que tenait sa fille et le fourra presque sur le visage de Tom. Une seconde plus tard, la dent se balançait au pied du lit.

Mais à quelque chose malheur est bon. Ce matin-là, lorsque notre héros se dirigea vers l’école, il excita l’envie de tous ses camarades. La lacune laissée dans sa bouche lui permettait d’expectorer d’une façon originale dont on ne se lassait pas de s’extasier. Chemin faisant, il rencontra le jeune paria de la ville, Huckleberry Finn, enfant abandonné dont il enviait la position indépendante.

Huck Finn

Comme on avait défendu aux écoliers de fréquenter Huckleberry, Tom s’empressait de jouer avec lui dès que l’occasion se présentait. Huckleberry, gentleman de douze ans, portait une redingote dont les pans lui battaient les talons. Son chapeau était une ruine effondrée, aux bords de laquelle on avait arraché un large croissant. Une seule bretelle soutenait un pantalon dont le fond formait un sac qui ne renfermait rien, et dont le bas aurait traîné dans la poussière s’il n’avait pas été retroussé. Par nécessité, Huckleberry se montrait toujours affublé d’un costume de rebut dont il ne paraissait ni fier ni honteux. Il allait et venait à sa guise. L’heure de ses repas était incertaine ; mais, toujours prêt à faire une commission ou à donner un coup de main, il ne risquait pas qu’on le laissât mourir de faim. L’été, il dormait sur les marches de la première maison venue, et, en hiver, il couchait dans quelque écurie. Il se livrait au plaisir de la pêche ou de la natation quand l’envie lui en prenait. On ne le grondait pas lorsqu’il se battait. Il veillait aussi tard que cela lui convenait. Bref, il jouissait de toutes les libertés qui rendent la vie précieuse. Du moins telle était l’opinion des écoliers de Saint-Pétersbourg, gênés et harassés par les mille freins qu’imposent les convenances sociales.

— Holà ! Huck, s’écria Tom dès qu’il aperçut maître Finn.

— Holà ! toi-même.

— Qu’est-ce que tu as là ?

— Un chat mort.

— Où l’as-tu trouvé, Huck ?

— Je l’ai acheté à Jem en échange d’une balle.

— À quoi est-ce bon, un chat mort ? demanda Tom.

— À quoi ? On s’en sert pour guérir les poireaux.

— L’eau de pluie vaut mieux, Huck.

— Allons donc ! Bob Tanner a essayé, et ça n’a pas réussi.

— Comment s’y est-il pris ?

— Il est tout bonnement allé dans la forêt, et il a trempé ses mains dans un tronc d’arbre pourri où il y avait de l’eau.

— En plein jour et sans rien dire, je parie ? Si tu te figures qu’on guérit les poireaux sans se donner plus de peine ! Il faut aller la nuit dans le bois, à l’endroit où l’on a vu un creux d’arbre plein d’eau. Juste à minuit, on s’avance à reculons jusqu’au trou, et l’on y fourre la main en criant : « Eau de pluie, avale mes poireaux ! » Ensuite, on fait onze pas, les yeux fermés ; on tourne trois fois sur soi-même, et l’on rentre sans parler à personne. Si l’on parle à quelqu’un, le charme est flambé. J’essayerai un de ces soirs. Mais le remède de la fève n’est pas mauvais non plus.

— Oui, on m’en a parlé, dit Huck. Voyons ta recette.

— C’est simple comme bonjour, répondit Tom. On prend une fève, on la fend en deux, et l’on coupe le poireau de façon à le faire saigner ; alors on met un peu de sang sur une moitié de la fève, que l’on enterre, à minuit, un soir où la lune ne brille pas. Le morceau où se trouve le sang tire et tire pour tâcher de ramener le reste de la fève, de sorte qu’il aide le sang à enlever le poireau.

— Oui, c’est bien ça, Tom. Seulement, lorsqu’on enterre la fève, il faut dire : « Reste là, fève — va-t-en, poireau ! » — Maintenant, dis-moi comment tu guéris les poireaux avec un chat mort.

— On va le soir au cimetière avec son chat, et l’on se cache près d’une fosse où un réprouvé a été enterré le matin même. À minuit, le diable arrive — il y en a quelquefois plus d’un, mais on n’a pas peur, parce qu’ils ne s’occupent que du mort. Vous entendez comme un bruit de vent ou peut-être un bruit de voix ; alors vous devinez qu’ils ont pris l’individu, et vous lancez le chat à leurs trousses en criant : « Diable, emporte le chat ; chat, emporte mes poireaux ! » Ça ne rate jamais. Je le tiens de la mère Hopkins.

— Elle doit s’y connaître ; car on dit qu’elle est sorcière.

La mère Hopkins

— On dit ! répéta Huck. C’est certain, Tom. Un jour que mon père passait près d’elle, il a bien vu qu’elle lui jetait un sort ; il a ramassé une grosse pierre qui l’aurait assommée si elle n’avait pas baissé la tête. Eh bien, ce jour-là il s’est cassé un bras en tombant dans un fossé, à dix pas du cabaret.

— Comment a-t-il su qu’elle lui jetait un sort ?

— Il ne faut pas être bien malin pour le deviner. Elle le regardait de travers et marmottait, signe qu’elle récitait une prière à rebours.

— Et quand comptes-tu essayer ton chat, Huck ?

— Ce soir. J’ai idée qu’ils viendront chercher le vieux Williams à minuit.

— Mais on l’a enterré hier.

— Est-ce que tu te figures que le diable pourrait emporter quelqu’un le dimanche ?

— Je ne pensais pas à ça. Laisse-moi aller avec toi, hein ?

— Je veux bien, si tu n’as pas peur.

— Peur, moi ? s’écria Tom d’un ton indigné. Tu me préviendras ce soir en miaulant. Viens me chercher, et tu verras si j’ai peur.

— Convenu. Tu miauleras à ton tour dès que tu m’entendras. La dernière fois, tu m’as tenu si longtemps à faire miaoû que le père Hayes a ouvert sa fenêtre et m’a flanqué une bouteille vide à la tête en m’appelant vilain matou. Pour ne pas être en reste avec lui, je lui ai envoyé une brique qui a cassé au moins un carreau.

— Sois tranquille. L’autre soir, je n’ai pas pu te répondre parce que tante Polly veillait. Tiens, tu as de la chance ! Où as-tu ramassé ce cheval d’or ? Qu’est-ce que tu en veux ?

— Je veux le garder.

— Il est joliment petit.

— Oui, oui, tout le monde peut débiner un cheval d’or qui ne lui appartient pas. — Avec cela qu’ils sont rares !

— C’est le premier que je rencontre cette année.

— Je te donne cette dent en échange, dit Tom, qui tira de sa poche un bout de papier qu’il déroula avec soin.

— Elle n’est pas fausse ? demanda Huckleberry, qui la contempla d’un air de convoitise.

Tom souleva sa lèvre supérieure.

— Tope là, dit Huckleberry.

Tom renferma l’insecte dans la boîte qui servait naguère de prison au scarabée, et les deux amis se séparèrent, chacun d’eux se croyant plus riche qu’il ne l’était avant ce marché.

Lorsque Tom atteignit la petite maison isolée où se tenait l’école, il entra du pas allègre d’un élève, sans peur et sans reproche, qui se pique de n’avoir pas perdu une seconde en route. Il accrocha son chapeau à une patère et s’installa à sa place habituelle. Le bourdonnement soporifique qui régnait dans la salle cessa tout à coup, et le maître, assoupi dans sa chaire, se réveilla.

— Thomas Sawyer ?

Tom savait par expérience que lorsqu’on prononçait son nom sans employer le diminutif, cela ne présageait rien de bon.

— Monsieur ?

— Avancez à l’ordre. Pourquoi arrivez-vous encore en retard ?

Tom allait invoquer une excuse banale, quand il aperçut deux nattes de cheveux qu’il voyait pour la première fois à l’école, mais qu’il reconnut parfaitement, et à côté de celle dont ces nattes ornaient le dos se trouvait la seule place vide qui existât sur le banc des filles. Il répondit aussitôt :

— Je me suis arrêté pendant quelques minutes pour causer avec Huckleberry Finn.

Le professeur demeura bouche béante. Le bourdonnement fut interrompu de nouveau. On se demandait si Tom, dont on connaissait pourtant l’audace, avait perdu la tête.

— Pour causer avec qui ? reprit enfin le maître. Je crois avoir mal entendu.

— Avec Huckleberry Finn, répéta Tom.

Cette fois, il n’y avait pas à s’y tromper.

— Thomas Sawyer, voilà un aveu qui me confond. Vous n’en serez pas quitte pour de simples coups de férule. Ôtez votre jaquette.

Et le bras du magister fonctionna jusqu’à ce qu’il fût fatigué et jusqu’à ce que le jonc qu’il employait dans les grandes occasions fût brisé.

— Maintenant, dit-il, prenez vos livres et allez vous asseoir du côté des filles. Que cela vous serve de leçon.

Les ricanements qui accueillirent notre héros semblèrent le remplir de confusion ; mais en réalité, son but était atteint. Lorsqu’il s’assit au bord du banc, son idole se recula en hochant la tête d’un air dédaigneux. Les autres élèves échangèrent des coups de coude et des clins d’œil. Tom se tint coi, les yeux fixés sur un livre dont il ne lisait pas un mot. Peu à peu, un murmure confus annonça que la ruche reprenait son travail. Tom commença à lancer des regards furtifs à sa voisine qui fit la moue et lui montra le dos. Lorsqu’elle se retourna, il y avait sur son cahier une pêche qu’elle repoussa sans trop d’animosité. Tom replaça son offrande au même endroit et se mit à dessiner sur son ardoise en affectant de cacher son œuvre. La demoiselle feignit d’abord de ne pas s’occuper de lui ; mais il ne fallait pas une forte dose de perspicacité pour reconnaître que son attention était éveillée. Tom continua à dessiner, sans paraître se douter qu’on l’observait. Enfin, la petite curieuse, après avoir en vain essayé de regarder par-dessus l’épaule du dessinateur, dit tout bas, avec un peu d’hésitation :

— Laissez-moi voir. Tom découvrit alors une atroce caricature d’une maison ornée de trois cheminées d’où s’échappaient des tire-bouchons de fumée. Tandis que l’architecte ajoutait, après coup, la porte et les fenêtres, sa voisine témoigna le plus vif intérêt ; puis elle murmura :

— C’est une très belle maison. Faites un monsieur qui va entrer.

Une conversation interrompue

Tom s’empressa de dessiner un personnage qui ressemblait à tout ce que l’on voudra, excepté à un homme, et qui aurait pu enjamber la maison. Sa voisine ne se montra pas difficile ; elle se déclara même très satisfaite du monstre et demanda :

— Pourriez-vous faire mon portrait ?

Tom dessina sans hésiter un sablier surmonté d’une pleine lune, avec des fétus de paille en guise de jambes et des bras d’une maigreur phénoménale. Il arma un des bras de pattes de mouche qui étaient censées tenir un éventail prodigieux.

— Comme je voudrais savoir dessiner ! dit l’original de ce portrait. — C’est très facile. Je vous apprendrai.

— Bien vrai ? Quand ?

— Après la classe si vous voulez. Comment vous appelez-vous ?

— Becky Thatcher. Et vous ? Oh ! je me souviens ! Thomas Sawyer.

— Ce n’est pas là mon nom d’amitié, répliqua Tom en se frottant les côtes. Vous m’appellerez Tom, n’est-ce pas ?

— Oui.

Tom se mit à griffonner sur son ardoise, cherchant à cacher ce qu’il écrivait. Cette fois, Becky n’y alla pas par quatre chemins.

— Je veux voir, dit-elle.

Tom écarta peu à peu la main, et Becky put lire sur l’ardoise : « Je vous aime joliment. »

— Moi qui croyais que c’était un beau dessin ! lui dit-elle. Je vous aime bien aussi, car je vous trouve drôle.

Au même instant, Tom, saisi par l’oreille, se sentit enlevé et entraîné à travers la salle jusqu’à sa place habituelle, sous un feu roulant de regards railleurs. Le maître se tint une minute ou deux derrière lui, puis s’éloigna sans prononcer une parole et remonta sur son trône. Mais bien que l’oreille de Tom lui causât une vive douleur, il ne songea pas à se plaindre.

Chapitre VII

LES FIANÇAILLES

Plus Tom cherchait à fixer son attention sur son livre, plus son esprit battait la campagne. À la longue, entre un soupir et un bâillement, il renonça à lutter. Il lui semblait que l’heure de la récréation ne sonnerait jamais. La chaleur était accablante ; aucune brise n’agitait l’air. Le murmure somnifère de vingt-cinq ou trente voix d’écoliers produisait une sorte d’engourdissement moral. Par une croisée ouverte, on voyait les collines de Cardiff dont les pentes vertes apparaissaient au loin sous une brume empourprée ; quelques rares oiseaux planaient dans l’air à une grande hauteur ; aucun autre être vivant ne se montrait, si ce n’est quelques vaches, et les vaches dormaient.

Tom brûlait d’impatience. Au lieu de travailler, il comptait les secondes, ce qui ne servait qu’à faire paraître les minutes plus longues. Par hasard, il porta la main à sa poche, et son visage s’illumina. Il en tira furtivement la boîte à pilules et relâcha le carabique dont Huck ne s’était défait qu’à contre-cœur. La pauvre bête se mit aussitôt à courir le long du pupitre avec une vivacité qui témoignait du bonheur qu’elle éprouvait de sortir de sa cage obscure. Hélas ! sa joie était prématurée. À peine eut-elle commencé son voyage que Tom, l’arrêtant avec une épingle, l’obligea à revenir sur ses pas.